Des mains qui sortent du mur ? Un visual trend que l’on voit ressurgir qui ces derniers temps. Chez Paul et Martin, avec une esthétique pop, kitsch, et des couleurs acides, chez ToiletPaper, de manière plus dérangeante et subversive…

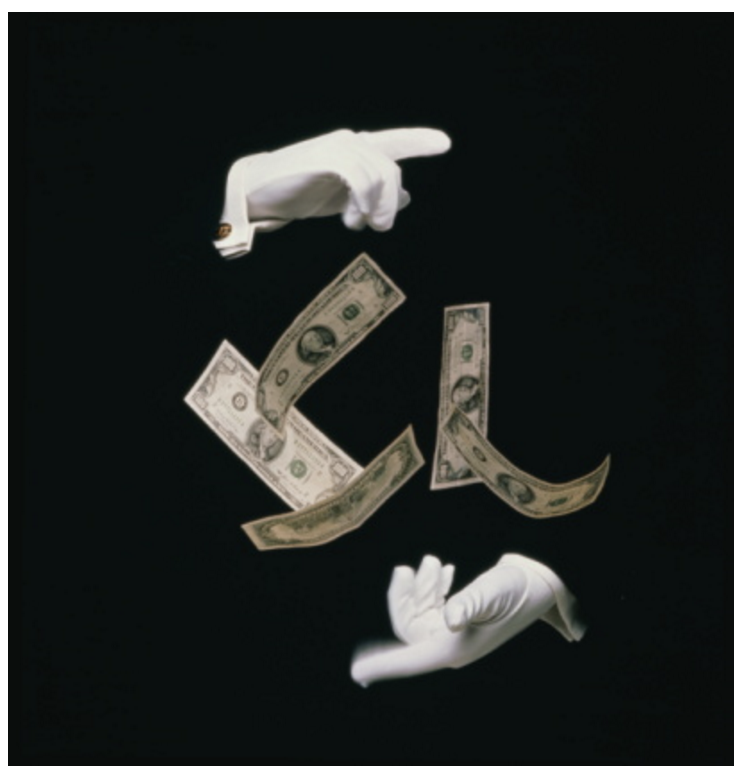

Image poétique. Héritage surréaliste. Référence à la magie. Des mains sans corps, autonomes, on en voit beaucoup dans l'histoire du cinéma : the Thing, dans la famille Addams, The Crawling Hand…

Petit déroulé en images depuis La Belle et la Bête, de Cocteau.

© Maurizio Cattelan et Pierpaolo Ferrari

Magicien © Getty

© Maurizio Cattelan et Pierpaolo Ferrari

© Maurizio Cattelan et Pierpaolo Ferrari

© Maurizio Cattelan et Pierpaolo Ferrari

© Mehdi Saeedi

Bol, Harry Allen

Patère, Harry Allen

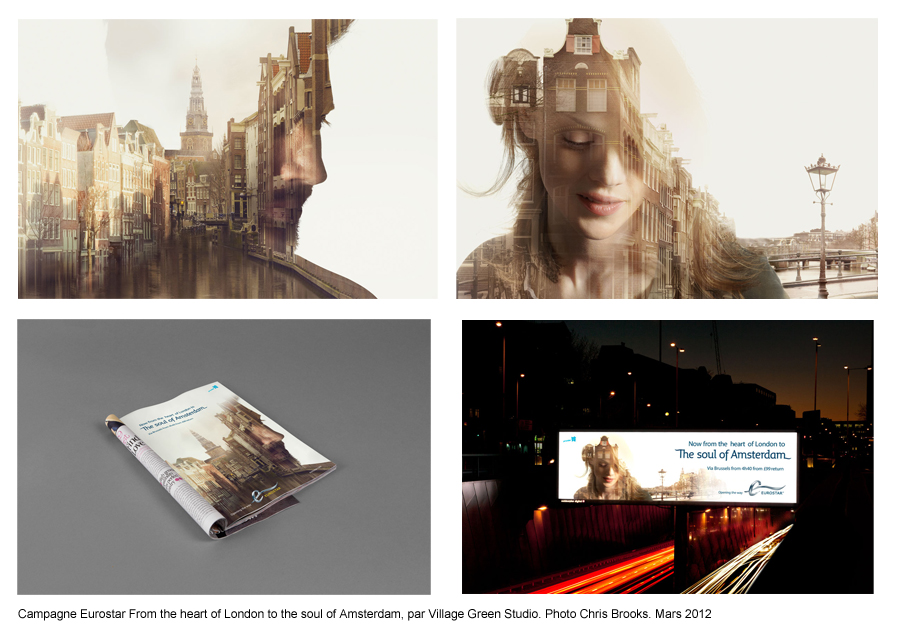

Campagne Mumm, agence Marcel, photo Martin Vallin, 2012

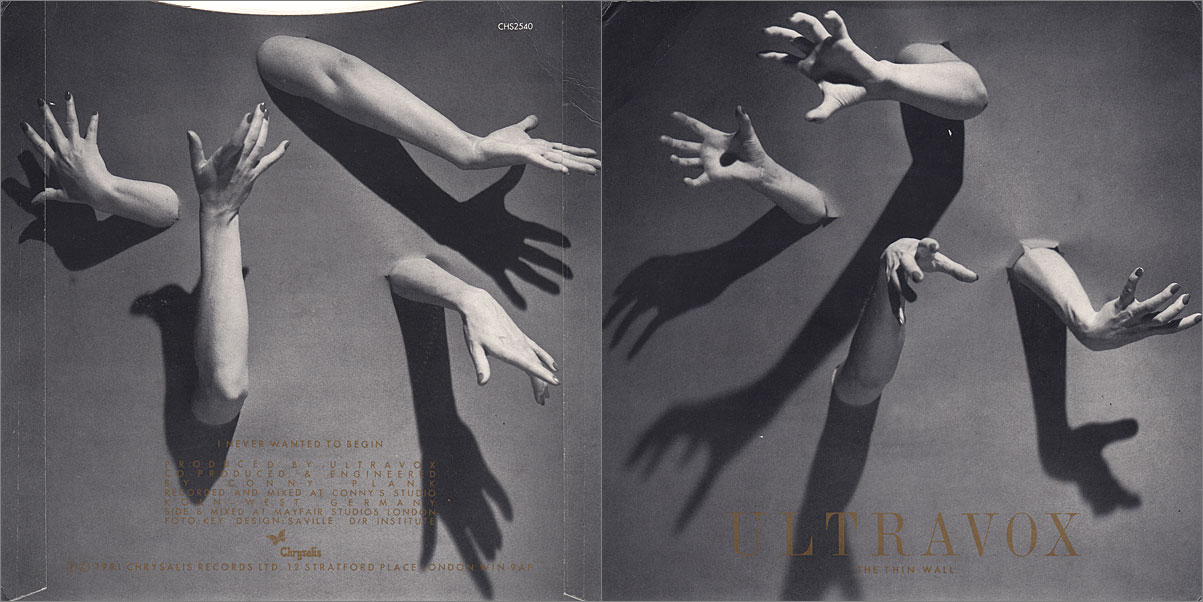

Ultravox, The Thin Wall, 1981, design Peter Saville

Charlie et la chocolaterie, Mel Stuart, 1972

Répulsion, Roman Polanski, 1965

The Thing, Addams Family (1964)

La Belle et la Bête, Jean Cocteau, 1946

La Belle et la Bête, Jean Cocteau, 1946